第2章

曇り空の翌朝。

目覚まし時計の電子音が鳴り、布団にくるまっている平井は、眠い目をこすった。手を伸ばした先のTDKのカセットテープをダブルデッキ式のラジカセにセットし、弱々しい指先でプレイボタンを押した。

小型のスピーカーから、ゆるいギターのサウンドが小音量で聞こえてきた。ふいにまた眠気が差してきた。だが、なんとか目を開き、薄綠色のカーテンからの間接光で淡く照らされたラジカセを眺めて見ていると、その中で回転しているカセットテープの、黒い水性ペンで書いた“ニルバーナ”という文字が半分見えて、そう言えばそれは、去年のいつだったかに書いたの字だということをふと思い出した。

FMで紹介されたバンド名がニルバーナで、確かその曲は、“ラブ・バズ”といった。DJがあまりに強い口調で“ラブ・バズ”と繰り返すので、その名称をいう時のざっくりとしたリズム感がまだ耳に残っていた。何日か後だったか、平井はレコード屋に行って探したのだけれど、“ニルバーナ”というバンド名のレコード・ヴァイナルは、どこにも無かったのだった。

平井はそうして布団にくるまったまま、まごまごとした小一時間を過ごした。

やがて重い腰を上げて立ち、パジャマから部屋着に着替え、階段を駆け下りた。顔を洗い、髪をとかし、トイレで用を済まし、母親のつくったハチミツ漬けフレンチトースト、牛乳にひたされたシリアル、そしてブルーベリーのジャムがたっぷりとのっかったプレーン・ヨーグルトとオレンジジュースをたいらげ、部屋に戻って鞄の中を整理した。

平井がその時、一瞬忘れそうになったのは、西山から受け取った本の著者である、“フランソワズ・ロゼイ”と昨日のうちに鉛筆で書き殴っておいたメモ帳の切れ端で、その切れ端は黒い革製のサイフの中に無事にしまわれた。

自宅の門の前で自転車に跨がった時、雨が降り出した。

「車に気をつけて」

母親の声が玄関の扉の隙間から小さく聞こえた。

風もやや吹いていた。平井は少しばかり寒さを感じた。腕時計の針は10時を指していて、ちょうどいい頃合いだと思った。近所のコンビニに行き、コカコーラの缶とピーナッツバターのコッペパンを買った。

コンビニを出ると、いつも目に付くのだが、公衆電話の中にベタベタと貼られたツーショットダイヤルやテレクラのピンクチラシが、日曜の午前の雰囲気に似つかわしくないと彼は思うのだった。

落ちていたツーショットダイヤルの小さなチラシを手に取ったことがあったが、電話をかけて女性と話をしただけで、すごい料金を取られるということを知っていたので、平井は怪訝に思っていた。でもなんとなく、西山だったら一度くらいかけたことがあるんじゃないかと想像したりもした。

コンビニの隣に松本金物店があり、そこのガラス窓に演劇のポスターが最近貼られたのを知っていた。

わざと自転車をゆっくりと走らせ、それを眺めてみると、

「劇団『青燐光』7月公演」

「暗黒舞踏『地底獣』」

などと記してあって、モノクロの裸足の写真がやけに印象的だった。平井はまだ、暗黒舞踏というものがどういうものであるか知らずにいたが、なんとなくその雰囲気が怪しげで、暗く無表情の怖い人たちが舞台に登場してくるのではないかと想像を巡らして鳥肌が立った。

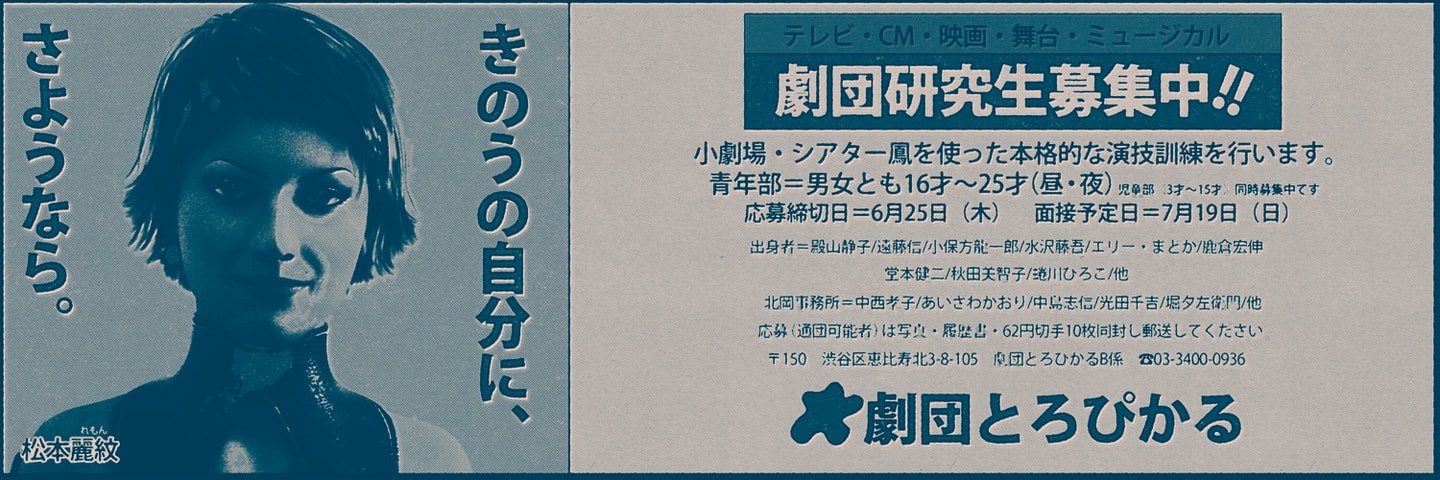

松本金物店の娘の松本麗紋(れもん)は、平井の通っていた高校の演劇部の2年上の先輩であり、幼い頃から児童劇団に所属し、今はアメリカに留学中だと聞いていた。エンタメ情報誌の「ふあ」で、たびたび彼女の写真の載った劇団の広告を平井は見たことがあった。松本麗紋は彼の憧れの先輩だった。

図書館の窓口で所定の手続きを済ますと平井は、借りたいと思っていた宣伝広告関連の専門書を見つけ出し、奥まった窓際の、いつもと同じテーブルに移動して、そのふわりとした驕奢な椅子に腰をおろした。日曜の午前の過ごし方として、平井はその静かな図書館で本を読んだり、ちょっとした思索に耽ってノートに何か書き込んだりする時間を、とても有意義だと思った。

向こう側の壁のわきに設置してある、長い寸法の木製の棚には、市内の小学校の子どもたちが造った粘土のオブジェがいくつも飾ってあった。そういえば館内はなんとなく、粘土の匂いが鼻に付くのだった。

昔自分が小学生だった頃、市内のコンクールに入賞した自作の画が、もしかするとそのあたりに飾られていたのではないかと記憶をたどろうとするのだが、やはり判然としなかった。おおむね淡黄色の壁面が広がっている図書館の建物は、たいへん古かった。

やがて館内の時計が正午を指したので、平井は休憩室に移動し、コンビニで買ったコッペパンを一欠片も残さずにたいらげた。小さな女の子と男の子が廊下を走り抜けた。その後ろから、水色のワンピースを着た母親らしい若い女性が歩いていって、3人は廊下の奥のトイレの中へと消えていった。平井はゴクリとコーラを飲み干し、プラスチック製のゴミ箱にコーラの缶をストンと投げ落とした。窓の外の植木がゆらゆらと揺れていた。

平井はさらにそれから午後も図書館の中で過ごし、読みかけの本を借りるつもりで右手に抱え、館内を歩いてみた。思わず小さな声で呟いてしまった。〈フ・ラ・ン・ソ・ワ・ズ・ロ・ゼ・イ〉。

しかし、館内に置かれている本を隅々まで時間をかけて眺めてみても、演劇に関する本はおろか、そもそもはじめから絶望的だと思っていたフランソワズ・ロゼイの本など、見つけることはできなかった。そうであっても平井は、別段、空疎な気持ちにはならなかった。

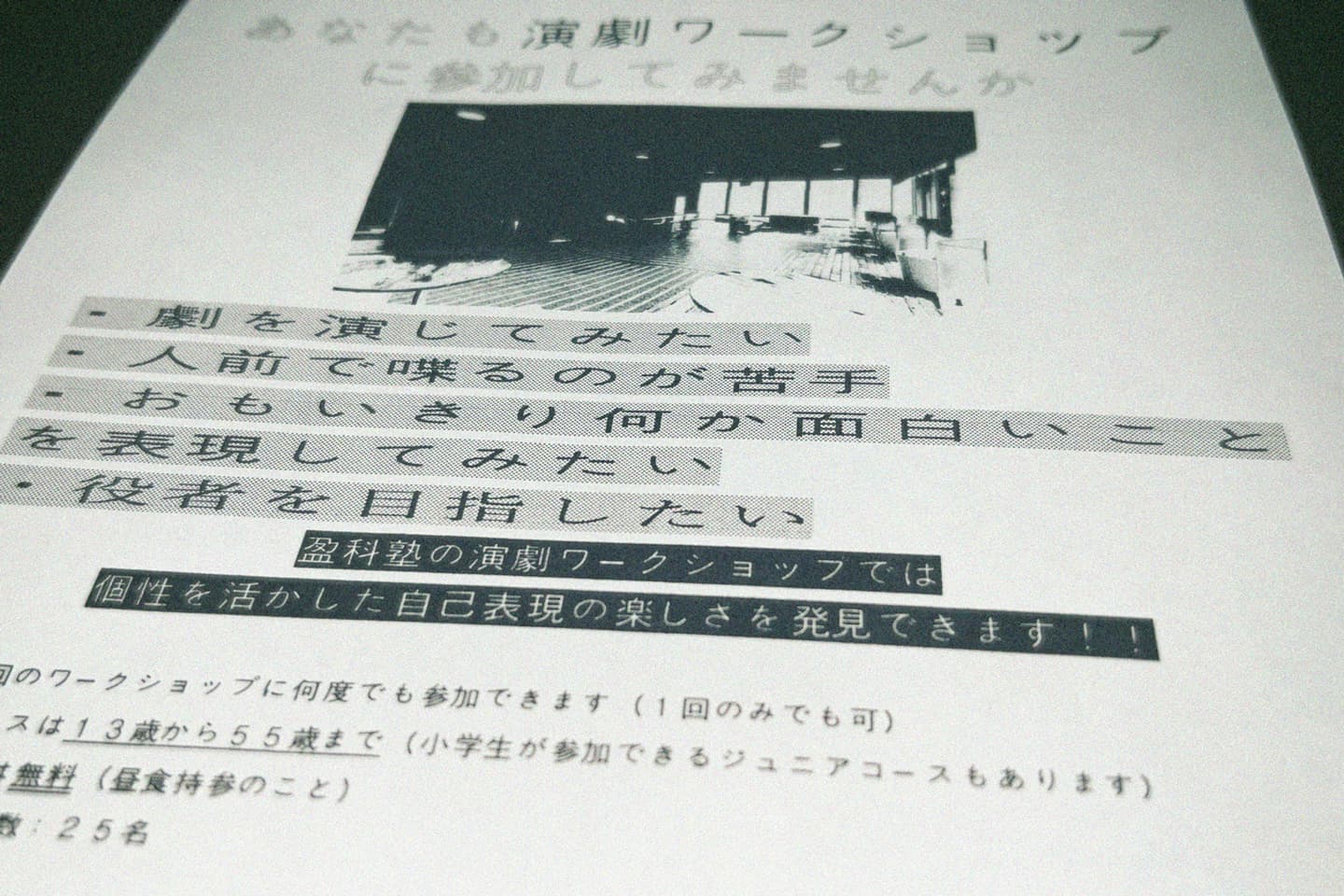

借りる本の手続きを済ませ、玄関のフロアにあるインフォメーションコーナーに近づくと、記念イベントや諸々の講座教室の入会案内、文化協会が主催する講演、人形劇の公演のお知らせ、といったチラシが置かれており、その中に、盈科塾の演劇ワークショップのチラシが数十枚の束になって置かれているのを見つけた。平井はそのいちばん手前のチラシを手に取って目を通した。

劇を演じてみたい――人前で喋るのが苦手――おもいきり何か面白いことを表現してみたい――役者を目指したい――。

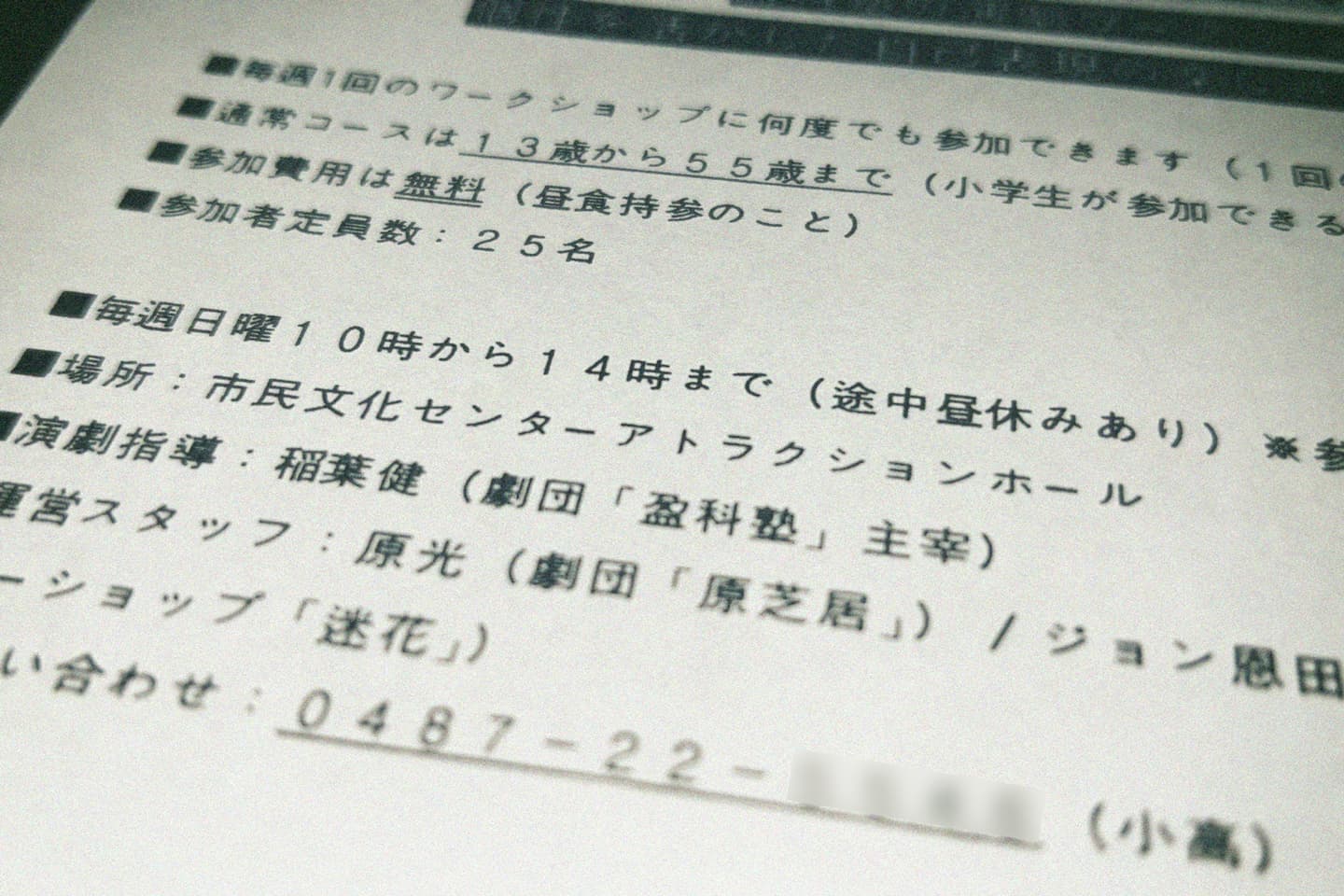

平井は心臓が高鳴るのを感じた。参加費は無料、毎週日曜の10時から14時までとあり、もしこれに参加するようになったら、ここの図書館で過ごす時間が取れなくなると思った。場所は市民文化センターのアトラクションホールだから、すぐ近くだった。しかし、役者を目指したい、という言葉に惹かれるものがあった。

演技指導は稲葉健という人で盈科塾の主宰とあり、平井はこの人の顔をどこかで見たような気がすると思った。だが、はっきりとそれを思い出すことはできなかった。

さっき金物屋に貼ってあったポスターの、劇団「青燐光」の主宰がジョン恩田という人で、この演劇ワークショップの運営スタッフになっていることを平井は初めて知った。もしこの演劇ワークショップに参加すれば、そのうちどこかの劇団と知り合いになれるのではないかと想像をめぐらした。

運営スタッフの欄に書いてある小高夕子さんという人は、母親がたまに行くフラワーショップ「迷花」の人だと気づいた。母親はそこのフラワーショップがやっていたフラワーアレンジメントの教室に通っていたことがあり、電話で夕子さん夕子さんといって話していたのを平井は思い出した。

もう一人の運営スタッフの原光という人については、何もわからなかった。そこに劇団「原芝居」と記してあったが、見たことも聞いたこともなかった。

平井は顔を上げると、背の低いおじいちゃんがハンカチで手を拭きながら去って行くのが見えた。館内は静かだった。

ふと風の音が聞こえてきた。振り向くと、窓ガラスの向こうで植木が大きくなびいているのが見えた。いつの間にか外は暗く、雨は朝よりも激しく降っているようだった。