第8章

駒沢競技場を使って行なわれた母校の「春の体育祭」が終わった6月の初め。

ある夜、西山から電話がかかってきたが、西山がひどく泣いているようなので平井はちょっと驚いた。

「ヒライ、あんな、ああ、あ、明日会えん?」

「明日か。まあ、講義早く終わるから、別にいいけど」

「よかった。じゃあ、この前行った、新宿の伊勢丹の近くの喫茶店で、4時に会おうや」

「いいすよ」

「あんがと」

「ニシ、なんでおまえ泣いてるん? なんかあった?」

「あああ、別に泣いてない…。とにかく明日話すわ」

次の日の4時すぎ、新宿三丁目の喫茶店で平井が座って待っていると、西山が遅れてやってきた。顔は少し強張っているように見えた。

西山は、ごわごわした2色刷りの蔓草模様のメニューを手にとって見て、ウェイトレスに「ココア」といって首をもたげた。あまり元気がなかった。

程なくポケットからマールボロの箱を手にとってそれを1本吸い始めた。煙が天井の見える空間に消えた。向こうの壁に、伊勢丹の催し物のポスターが張ってあった。なんたら国際漫画大賞展という字が見えたが、西山にはいま関心がない。

平井は既にホットコーヒーをちびりちびり飲んでいたので、それはほとんど飲み干されていた。やがてさっきのウェイトレスがやってきて、ホットのココアをテーブルにゆっくり置いてから、「ごゆっくりどうぞ」といった。西山はまもなく喋りだした。

「実は俺さ、オーディションに落ちたんだわ」

平井にとって、西山の口から“オーディション”という言葉が出たことが意外すぎるほど意外だった。それでもなんのことかわからなかったので、「オーディション?」と聞き返した。

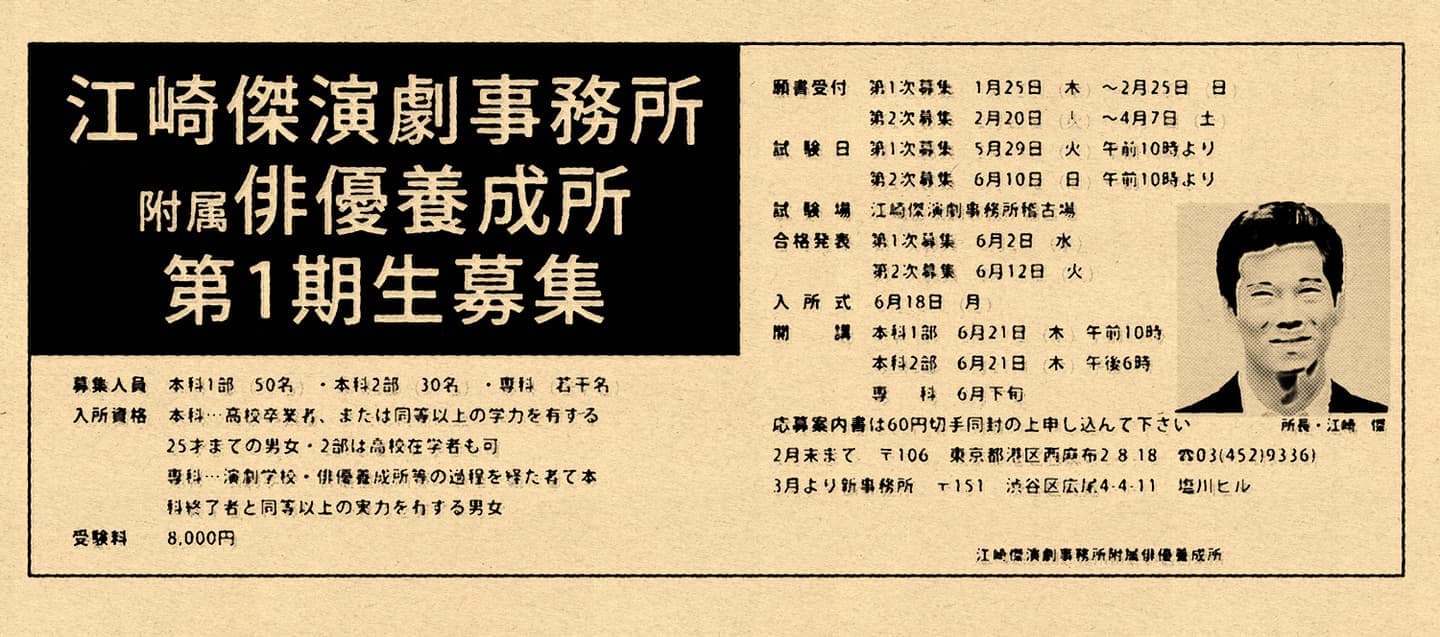

「ああ、俳優養成所のオーディション、この前受けたんよ。おまえ、黒岩壇の『紅い海』って映画知ってるだろ。カンヌの映画祭でパルムドール取ったやつ。あの映画に出てる俳優で、江崎傑(すぐる)って知らん?」

「うーん、前に『紅い海』はビデオで観たから、顔見ればわかると思うけど」

「江崎さんは国際的に俳優の評価高いんだけど、その江崎さんがやってる俳優養成所で、先月試験があったんよ」

「ニシがそれ受けたんか?」

「ああ」

「へえ。そんで落ちたん?」

「ああ、落ちたわ。奈落の底や」

「なにニシ、俳優目指してたん? おまえそんな話、今までしてなかったじゃん」

「するわけねえだろ。そんなの、人にいえんわ」

「なにオーディションってどんなことしたん?」

西山はカップを持ってココアをぐいと飲み干した。唇の両端にココアが残って、幼児のようだと平井は思った。笑いたいのをちょっと我慢した。だが西山の表情は、怖いほど真顔だった。

「目の前に江崎さんや、他の俳優さんが3人くらい座ってて、緊張のどん底だった。最初は、紙に書かれた詩の朗読やってな。なんつったっけ、ボードレールの、悪のなんたら? あれぜんぜん字が難しくて読めんかった」

「何人くらい、試験に来てたん?」

「たぶん、60人くらい」

「そのあとは?」

「そのあとって?」

「詩の朗読のあと」

「そのあとは、試験会場をぐるぐるぐるぐるみんなで何周も歩いたり、清掃道具を持って掃除の演技やらされたり」

「掃除の演技?」

「ホウキで掃き掃除とか、雑巾持って拭き掃除とか、みんなで一斉にやるんよ」

「マジか。オーディションって、もっとセリフとかいって、劇みたいなのやるんかと思ってた」

「俺もそういうのやるんだろうなあと思ってたんだけどな、全然違ってたわ。いきなりボードレールはきっつすぎた」

「そうだよなあ。そんで、終わってから合否の連絡あったん?」

「昨日電話があった。不合格ですって」

「そうなんだ。まあ、でも、しゃあねえじゃん」

「しゃあねえけどなあああ」

「でもさ、ニシお前、もし受かってたら今通ってる学校どうするん?」

「まあ、休学とか」

「それけっこうきっついんじゃん。親は全部知ってんの?」

「知らねえ」

「ふーん。ずいぶん無謀な計画だったんじゃん。最初から無理っぽいよ」

「なにが無理っぽいんだよ」

「後先の事考えてないし」

「そりゃまあ、そうだけどさ。だけどさ、俳優はねえ、やってみたかったんだよなあ。職業俳優ってやつ」

「プロの俳優ってことだろ?」

「そうそう、プププロ、プロな」

「まあね。別にそういうのはいいと思うけどさあ、ちゃんとやらんと、うまくいかないっしょ」

「あのさ、他のな、養成所とか、あんまり興味ないんよ。黒岩壇の映画に出てる江崎さんがすごいんだもんな」

平井は急にぽんとテーブルを叩いた。

「ああ、わかった! 海で女と心中する男の役の?」

「そうそうそう、あの人だよ。あれが江崎さんなんよ」

「なんだ、そっかそっか。あの人か。まあ確かに、海岸でずぶ濡れになって、女の下着脱がして抱き合って、二人で海に沈んでいくシーンはすげえ迫力あったよな」

「あれ見たら、ほかの俳優の養成所なんか、通いたいと思わないね。江崎さんに付いていきたいと思う。凄すぎて」

「なるほどな。そうかもな」

二人は喫茶店を出た後、とぼとぼと無言で歩き、アルタのあたりに差し掛かった時、西山がおもむろに喋りだした。

「去年、母親と久しぶりに演劇観に行ったんよ。博品館劇場でやってた、カム・ブロー・ユア・ホーンっていうニール・サイモンの劇」

「ニール・サイモンか」

「もうさ、その頃進路決まっててさ、会計士の資格取れる今の専門学校通っちゃってるけどさ、やっぱ俳優とかさ、そういう職業、やってみてえなあと思ったわけよ。舞台観てさ。親にはいわんかったけどな。だからまあ、オーディションとか受けて、合格したら、会計士になるのやめて、俳優やりたかったんだよなあ。今さ、俺、ほぼほぼ一人暮らししてるじゃん。まあ、たまにノンとかいるけどさ。母親もさ、多少カム・ブローの影響あると思うよ。わからず屋の親でいたくないとか、あんま親に頼らずに自分で決めてやれみたいな。でもまあ、職業俳優の方はさ、もういいわ。自分には実力無いのわかったし」

平井は一瞬なんとなく言葉を選んで返した。

「それはまだ…わからんと思うけどな」

「いやあ無理無理。俺には無理だわ。緊張しまくって舞台に上がるの克服できそうにないし。でもさ、シモキタみたいなところで役者やるっていうのよりは、俺としては俳優っていう方が好きなんだよなあ」

「違うんか?」

「いやあ違うっつうかさ、演劇だけじゃなくって、映画とか、テレビのドラマとかさ、そっちも出たいじゃん。シモキタでやってる役者って、そういうの、あんまやらねえだろ」

「そうでもないと思うけど、まあ、そういうのあるかもね」

「俺はまあ、職業俳優っていうのが好きなんよ」

「プロの俳優な」

「そう、プププ、プロの俳優。でももういいけどな」

「諦めるん?」

「しゃあねえじゃん」

「ニシはさ、もっと粘ってもいいんじゃないの。諦めるのちと早すぎる気がする」

「そんなの無理だっつうの。俺には才能ない。観るだけでじゅうぶん」

「そうかなあ。じゃあ、もうワークショップ行ったりしないんか?」

「そうやな。行く気ないかもな」

「でも悪いけど、ニシが参加してるの、俺見たことない」

「うるせえわ。前はちゃんと来てた!」

「あっそ。ああ、そうだ、来月やる、青燐光の暗黒舞踏、観に行かん?」

「ああ、たぶん行くよ。行くつもりだったし」

「あれなんか、舞台とかっていうより、野外のパフォーマンスなんでしょ?」

「そうらしいね。ハダカの金粉ショーみたいなやつ、やるんだと思う」

「ハダカの金粉ショー?」

「金粉を体に塗ったくって、変な踊りを踊る」

「マジか。それやべえな」

「アンコクブトウだもんな」

「じゃあ、またそのうち、連絡するわ」

「おお、今日は、すまんかった」

「いいよ」

夕日が眩しい。

屋台のおじさんが、たい焼きを鉄板で焼いていて、香ばしい匂いが漂っている。OLらしい二人の女性客が、おじさんのシワだらけの赤茶けた手元を眺めていて、たい焼きを注文したらしい。

どういうわけだか平井と西山は、新宿駅の構内まで一緒に歩いて行こうとはせず、出入り口付近で別れた。

西山の表情は次第に飄々とした感じが戻っていたが、例の試験が不合格だったことで、相当身に応えている様子だった。普段と違って、全身からみなぎる勢いが感じられないと平井は思った。それと同時に、自分にはまだ、西山のようにそこまで積極的に何かを試してみる勇気が無いことに、焦りを感じてもいた。

駅構内の人混みが人混みらしくなく、無造作に繁茂した雑木林のように、平井には思えた。鬱蒼と茂った林の中を、いま自分は独りで歩いている。幻覚の中で、草の匂いですら感じ取れる気がした。

一体自分はどこへ行こうというのだろう。どこへ向かおうとしているのだろう。

なにかやはり、やっていることと考えていることがチグハグのような、そんな気もした。

電車を待っているホームの入り口で、マルセル・マルソーのパントマイムのポスターが見えた。それは公演のポスターではなく、とある企業の広告だった。ポスター一面に、白く化粧をしたマルソーの表情が薄暗く、どこか陰鬱な感じがして、平井は恐ろしくなった。やがて、ぽつぽつと雨が降り出した。